1.日時:2018年5月19日(土)8:35~14:00 (現地解散)

2.目的地:三浦市・三崎

3.スケジュール

京急新逗子駅8時35分集合~新逗子駅8:45発~金沢八景駅・特急8:56発~久里浜駅・快速9:17発~三崎口駅9:29着、講師・湯田さんと合流~京急三崎口バス停9:40発~東岡バス停~三崎歴史散歩

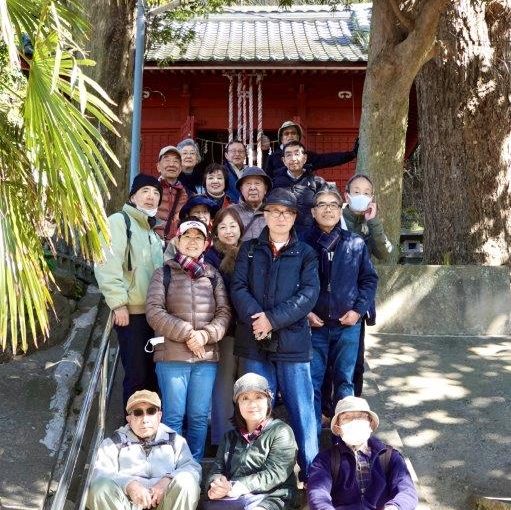

4.参加人数:10名(女4、男6)

5.講師:湯田 明 氏(三浦半島歴史散歩の会)

6.三崎歴史散歩の行程:約4.5km(坂道・階段あり)

バス停東岡 ~ 円照寺 ~ 大乗寺 ~ 向井氏廟所 ~ 見桃寺 ~白石海岸~宮城秋葉神社 ~ 西ノ浜地蔵堂 ~ 音岸寺 ~城村庚申供養塔 ~ 住吉神社~ 最福寺 ~ 海南神社 ~ 能救寺跡 ~青柳旅館跡 ~三崎番所跡 ~三崎城址 ~本瑞寺 ~光念寺~お石塔さま・波切不動~三崎港~みさき魚市場2階「三崎食堂」にて昼食(「まぐろ三昧定食」)、昼食後に現地解散

7.ひと言歴史旅

(1)心配された雨は止み、三崎に向かう沿線の緑はひときわ深く鮮やかで、ハイキングには程好い天候となった。三崎口駅で、案内役の湯田さんと合流、総勢11名はバスに乗り、港近くの東岡で下車。約3時間の歴史旅は、湯田さんの「歴史散歩資料」と説明とともにスタート。

(2)三崎には、源頼朝や三浦一族にまつわる歴史、北原白秋を始め三浦の自然や人情を愛した多くの文化墨客の足跡が残されている。三崎港は、城ヶ島を天然の防波堤とし、古くは三浦・北条・徳川水軍の根拠地、江戸に出入りする船の「風待ち港」として栄え、今は全国有数の遠洋マグロ漁業基地に発展。

(3)行程の前半は三崎西側の三崎港に面した高台、後半は東側の北条湾に面した三崎城跡の台地の坂道や階段を歩くので、距離は然程ではないが少々覚悟がいる!?

(4)バス道路から少し坂を西に上って、あざやかな「香水山(かすいさん)」の額が掛かる「園照寺(えんしょうじ)」は、文永3年(1266)鎌倉で法満寺として創建されたが、その後に三崎に移転、名前も園照寺に改称された。阿弥陀像を本尊とした由緒ある寺、さして広くない境内には数本の桜の老木がある。

(5)住宅が点在する生活道の先には、「円海山・大乗寺(だいじょうじ)」の門扉があり、本尊は三宝祖師、開山は日範(1310年頃)。境内には、以前、樹齢200年程の対の見事な「鶴亀の松」があった由。

(6)高台から狭い道を下ると、山裾の墓地の一角に、徳川幕府の御船手として活躍した「向井氏廟所(むかいしびょうしょ)」がある。大きく、見事な宝塔形の八基の墓、最大のものは高さ2.3m程。向井氏の先祖は伊賀の国向井の荘に始まり、その後、駿河の今川氏、甲斐の武田氏、徳川家に仕えた。

(7)平地に下りて、住宅に挟まれた「紫陽山・見桃寺(けんとうじ)」に着く。かって桃林があり、頼朝が物見遊山し、「桃の御所」といわれた。北原白秋が寄寓した寺の本堂前には、白秋自筆の歌碑がある。

(8)半島先端西側の相模湾に面した「白石海岸」は、その昔頼朝、政子、子供たちが訪れ、さらには鎌倉武士たちが武芸、行楽に来たとされる。浄土に往生祈願する「來迎会」が行われ、来迎の儀による「歌舞島」の地名が残る。

(9)海岸沿いの道路から急な階段を上がり、火難よけ(火伏せ)の神様を祭る「宮城 秋葉神社」(鳥居に天保12年(1841)の彫り)を拝した後、また急な石段を数十段上ると「西ノ浜地蔵堂」に着く。堂内には、寄木作りの地蔵像が安置されている。境内の「くじら塚 天保5(1834)」は、鯨漁が行われ、鯨の霊を祀ったもので、ここから三崎港が一望できる。

(10)さらに小道を進むと、三浦の観世音菩薩札所三十三寺の第一番札所の「音岸寺(おんがんじ)」、安政7年(1860)に建立の「城村庚申供養塔(じょうむらこうしんくようとう)」がある。

(11)高台にある「泰平山・最福寺(さいふくじ)」は、もとは鎌倉時代に鎌倉・弁ケ谷に建立され、その後に向井政綱屋敷跡の現在地に再々移転。後北条氏の時代には三崎城を防御する軍事拠点の一つとされ、敷地も広く、立派な建物とここからの眺望が素晴らしい。行程の半分ほどなので、お手洗いを拝借し、小休憩。

(12)平地に戻り、三浦郡の惣社とされる「海南神社(かいなんじんじゃ)」は大変に風格ある神社で、藤原鎌足の後裔、藤原資盈(ふじわらのすけみつ)と妃が、祭神として祀つられている。境内には、伝承の頼朝手植えの銀杏、三浦市最古の神明鳥居、権現造り社殿(県指定文化財)、神橋の擬宝珠(ぎぼし)など、例年1月15日奉納の「チャッキラコ」はユネスコの無形文化遺産。

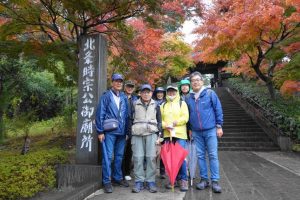

(13)道路沿いの今は駐車場の「照臨山・能救寺跡(のうぐうじあと)」、明治時代に村井弦斎が小説「桜の御所」執筆のため宿泊の「青柳旅館跡」、立派な石垣の「三崎番所跡」を見て、30m程の台地にある「三崎城址」を目指し、最後の坂道を頑張って登る。頂上付近には、大きな「戦没者慰霊碑」など四つの碑が並び、ここからは北条湾(昔の港)、三崎下町が眺望できる。

(14)続いて「三崎城址」の石碑と説明版をみた後、頼朝「桜の御所」跡に建つ「海光山・本瑞寺(ほんずいじ)」に着く。三浦一族の菩提寺で、本尊は地蔵菩薩坐像、三浦道寸の守り本尊とも言われ、境内は然程広くはないが、本堂前に大きな棕櫚の木が聳え、草木が調和した庭を造り、また、江戸時代初期から中期の墓碑、県指定文化財の銅鐘、朝倉文夫作の岩村透の胸像、北村四海の墓や「桜子像」などがある。

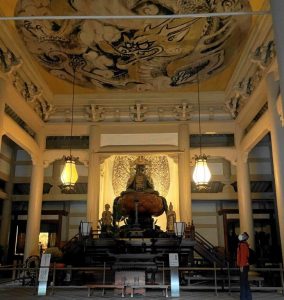

(15)隣接する「見龍山・光念寺」は、開祖は和田義盛とされ、門前からの風向は明媚で、遠くに城ケ島、脚下に三崎市街を見渡せ、本堂の天井には英一峰の雲竜図、門を入った右手には弁天堂がある。光念寺から道を下って海南供養碑「お石塔さま」、航海安全祈願の小さなお堂「浪切不動」、台地から街への「百段階段」は中々のもの。

(16)午後一時を過ぎ、街中を一路魚市場2階「三崎食堂」に急いだ。店外に並ぶ客を横目に予約席に到着、まずはビール等で乾杯し、お店の一押し「まぐろ三昧定食」を味わった。3時間余のご案内を頂いた湯田さんにお礼申し上げ、程好い疲労感、爽快感を覚えつつ、現地解散となった。

(17)三崎といえば『マグロ』の印象が強いが、昔より水陸交通の要衝、漁業・良港と防備の重要性から、三崎台地には寺社や城砦跡などの文化遺産が数多く残ることを知り、今回の歴史散歩に感謝し、本日の歩きは総計12,000歩を超えた

1 歴史散歩の案内と資料冊子

2円照寺

3大乗寺

4大乗寺から向井氏廟所への途中

5向井氏廟所

6見桃寺「北原白秋碑」

7宮城秋葉神社

8西ノ浜地蔵堂

9 西ノ浜地蔵堂から音岸寺への途中の眺望

10 城村庚申供養塔

11 最福寺本堂

12 海南神社「伝頼朝手植えの銀杏」

13 戦没者慰霊碑

14 三崎城跡

15 三崎城址の説明

16 本瑞寺本堂前

17 本瑞寺「彫刻家北村四海の墓、桜子像」

18 光念寺の門前

19 三崎港

20 三崎港周辺案内図

21 昼食「三崎食堂」

-150x150.jpg)